“74”はリアルレーシングマシン だから僕は手を抜かない

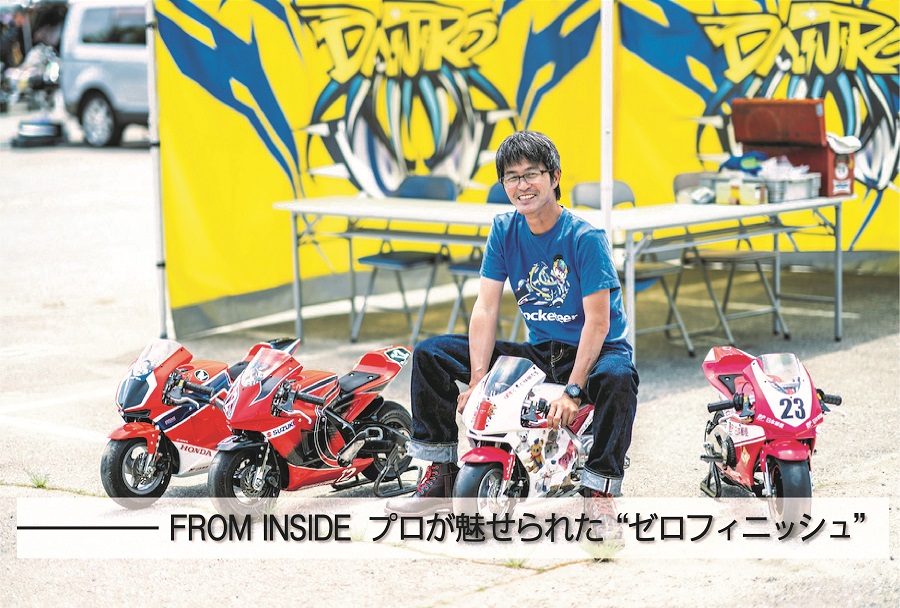

ミニレーサー「74Daijiro」の企画や製造、販売からレースのオーガナイズまで

すべて行う村上裕二さんには、マシンを美しく見せなければいけない“理由”がある。

そんな彼にシュアラスター ゼロフィニッシュの真価を聞いた。

目次

とくにバイクが好きなわけじゃなかった

今回インタビューさせていただいた村上裕二さんは、1968年生まれの51歳。実年齢よりもずっと若く見える。幼いころ近所には川口オート(オートレース場)があったものの、バイク好きとして十代を過ごしたわけではまったくなかった。

中3のときにロックやブルース、ルーツミュージックに夢中になって始めたギターは、その熱が冷めぬまま30代まで続けたという。しかし現在の生活はバイクに“どっぷり”だ。

「バイクとはまったく無縁だった27歳のときに、はじめて買ったホビーカーが80年式のコルベットでした。アメ車は今でも大好き。二輪派か四輪派かを問われれば完全に四輪派でしたね。

そんな僕はトラックドライバーをやめてのちクルマのカスタムショップでメカニックをしていたのですが、子供のころに負った腕の古傷が悪化してこともあって現在の仕事に転職しました。それがきっかけになって、今のバイクの仕事までずっと地続きになっている。人生、どうなるか分からないものですね(笑)」

ゼッケンナンバー「74」

村上さんが20年近く身を置くことになる「デルタ・エンタープライズ」の親会社は運送会社なのだが、その会社の社長さんが加藤隆さんという人物だ。

あのGPレーサー、加藤大治郎選手の父である。

そのこと自体はたまたまの出来事だが、その“たまたま”が生んだ加藤さんとの出会いによって村上さんはいま、「74Daijiro(ななよんだいじろう)」という小型のレーサーを製作している。

ロードレース世界選手権の最高峰クラスであるMotoGPで、日本人初の世界チャンピオンを期待されながら2003年の事故で亡くなった加藤大治郎選手。

彼が好んだゼッケンナンバーと名前、74Daijiroという車名はそれらに因んで付けられた。

加藤大治郎の夢

そんな彼にはチャンピオン獲得のほかに、もうひとつだけ夢があったという。

世界最高の舞台にまで登るきっかけを作ってくれたミニバイクレースに、自分なりの方法で恩返しがしたいという夢だ。

真ん中にあったのは、「子どもたちに、モータースポーツの楽しさを伝えたい──」という気持ち。そんな真っすぐな気持ちを抱いたまま、彼は26歳の若さで他界してしまったのだ。

彼のホームコースであるサーキット秋ヶ瀬ではポケバイのシリーズ戦「DAIJIRO CUP」が通年で開催されている。それは2003年からスタートし、2020年の現在まで途切れたことは一度もない。

しかし、引き継がれた夢はそれだけではなかった。

新たなマシン開発にチャレンジ

大治郎選手のもうひとつの夢。それはオリジナルレーサーの製作だった。

事故の翌年である2004年に発売された74Daijiroは、父・加藤隆さんを軸にレース関係者など多くのプロフェッショナル有志が開発にあたった、前後6インチのミニレーサーだ。

それまでのキッズレースで主流だったポケバイは前後4インチだったが、タイヤサイズはじめ全体の車格をすこしだけアップさせたことで、走行可能な年齢を小学校中学年から高学年へと引き上げることに成功した。

二度目の転職をきっかけに、その開発現場に途中参戦したのが村上さんというわけだ。

ハイレベルな現場スタッフ

「メカニックの経験がわずかにあったとはいえ、二輪の、しかもフレーム設計から始まるオリジナルマシンの開発なんてそのときの自分にはもちろんムリです。

ただ、経験豊富なスタッフみんなの“熱量”がハンパではないことは、僕にだってすぐに分かりました。

そんな自分に課された役割は、実際の生産にまつわるいろいろなことを回すこと。簡単に言うと、開発以外のぜんぶです(笑)。

とはいえ間近で開発のプロセスを見ることが出来たのは、その後の自分にとってたいへん役立つ得難い経験になりました。

ボルトの締め付けトルクひとつひとつにも大事な意味があるということをユーザーさんにきちんと説明できるのは、そのときの無二の体験があるからです」

それはピュアレーサー

完成したマシンは溶接をいっさい使わないアルミプレスフレームを採用、専用40ccエンジンや、前後ディスクブレーキが標準搭載された。

さらには74Daijiroのために開発されたブリヂストン製レーシングタイヤを装着するなどすべてが本物志向。写真でマシン単体を見ただけではスケール感を間違えそうなくらい、シリアスで無駄のないデザインだ。

そのことはストリップしたときにもよく分かる。これほどフォルムが美しいのは、この74Daijiroが単なるファンバイクではなく、機能第一主義のピュアレーサーだということに尽きるだろう。

レーシングスタンドもよく似合う。

ベンチマークを作れ

「流用パーツが多いのでは? と言われることがありますが、実際にはほとんどがオリジナルパーツで構成されています。だから手間もお金もかかるし、そもそも儲かるものではまったくない。

それでも開発当初の志を曲げないで進化させようとすると、『この程度でいいかな』という妥協点にはけっして落とせません。

子どもにとっては最初のバイクなのだからこんなもんで……という手抜きは、もしかしたらできるのかもしれません。

でも一方で、『その子のバイク人生で基準<ベンチマーク>となるようなマシンを作りたい』という基本コンセプトは、絶対に曲げたくないんです」

繊細な作業をゼロフィニッシュ1本で

「このバイクを注文してくれたお客さんが、自宅に届けられた大きな段ボールを開梱した瞬間に

『美しいし、カッコいいし……最高だな!』と感動する──。

そんなイメージを大切にしてマシンを作っていこうじゃないか、というのが僕らデルタ・エンタープライズの社是みたいなものなんです。

そのことを徹底するためには、新車のボディに手垢や指紋、油汚れなんて付いていては絶対にダメ。納車の際のクリーンナップ作業にマストなのが、汚れ落とし用と艶出し用の2種のケミカル剤です。

シュアラスター ゼロフィニッシュは、じつはそれぞれ繊細なふたつの作業を、たった1回のオペレーションで同時に行うことができます。

シューッと噴いて、サッとひと拭き。たったこれだけのカンタンな施工で、満足のいく汚れ落としと、深みのある感動的なツヤの両方が得られるのだから、文句のつけようがないですね」

ゼロフィニッシュで美しさを引き出す

「週2でオープンしている体験試乗会のときは、どうしても子どもがボディをたくさん触ってしまうので、すぐにクリーンナップと艶出しができるケミカル剤がたいへん重宝します。そんなときにもゼロフィニッシュは、手間と時間を最大限省いてくるので助かります。

試乗車とはいえ立派な広告塔。美しさはいつもキープしたいですから。

もしデメリットを粗探しするとすれば、すこしだけ値が張る2000円台の価格くらいなものでしょうか。とはいえ他をもって替えがたい製品ですし、1回で大量に噴くものでもありませんから長持ちします。だから僕はとても満足しました。

専用のクロスを使って出荷前の磨き上げをていねいに行ってみましたが、これならきっと喜んでもらえるというレベルまですぐに到達できたので、作業効率もかなり高いですね。

表面の仕上がり具合いもウェットすぎず、ドライすぎず、ジャストな潤い感。

このカンジは新車の仕上げにもピッタリ。これならプロのデイリーユースにももってこいですね」

モノとして魅力的に見えるか?

スタイリッシュな乗り物であるか?

ミニバイクだから、子ども用だから、と言い訳せずにマシンと関わってきた村上さんがこだわる、不動の一点。その価値観を1本のケミカル剤がバックアップできるとすれば、74Daijiroとゼロフィニッシュは相性バツグンにちがいない。

photo:高柳健 text:宮崎正行

記事で紹介されたアイテム

取材協力

デルタ・エンタープライズ

2001年世界選手権GP250ccクラスでチャンピオンを獲得した加藤大治郎選手の名を冠したミニレーサー「74Daijiro」。そのマシン開発から製造、販売、果てはレース運営やビギナー育成まで、すべてを一手に引き受けるスーパーコンストラクター。

現在は「日本郵便ホンダドリームTP(手島雄介監督)」のスポンサードを受けつつ、シリーズ戦をオーガナイズする。サーキット秋ヶ瀬では、毎週水・金曜日の午後3〜5時に体験走行会(要予約/3000円)を実施中。興味のある方は以下までお電話を。

埼玉県さいたま市桜区白鍬54-1

TEL: 048-854-0020

www.74daijiro.net

関連記事

MASAYUKI MIYAZAKI

宮崎正行

人文系出版社・夏目書房、自動車系出版社・二玄社/ボイスパブリケーション(『MOTO NAVI』、『NAVI CARS』、『BICYCLE NAVI』編集部)勤務を経て、編集フリーランスとして独立。オートバイ、クルマの専門誌から一般誌、WEB、広告媒体において幅広くコンテンツを制作する。1971年生まれ。自分のアイデンティティは小中高時代を過ごした中野区にあるとひけらかしつつ、大半の時間を埼玉県で費やす。中途半端に旧いモノが大好き。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。