試してこそ分かる本質がある。ケミカル用品はプロツールなのです。

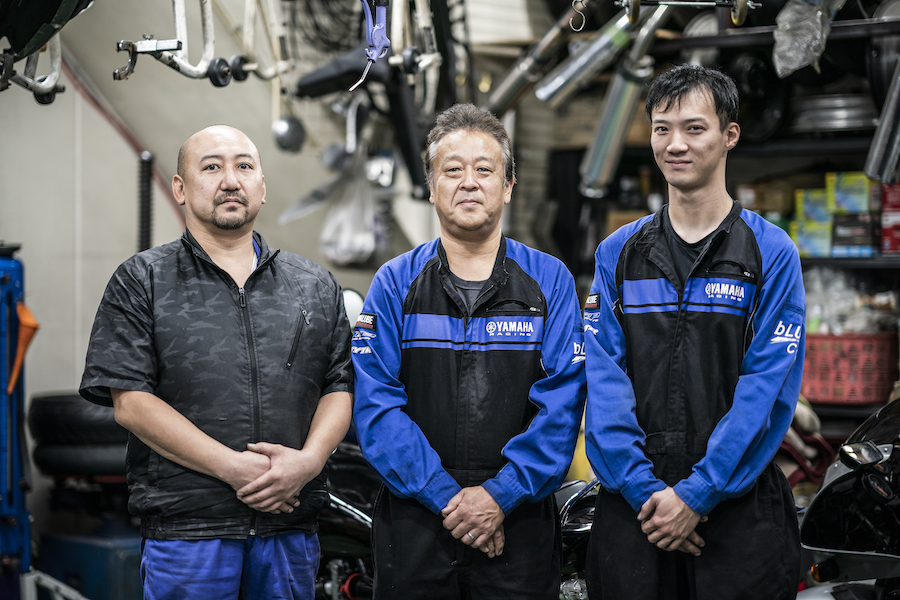

腕のいい、町のバイク屋さん。

80〜90年代車が多く揃う中古車店。

そしてドラッグレース界の超有名ショップ。

……そんな3つの顔が同居する「レッドモーター」、

店主の中村圭志さんに、ゼロフィニッシュの使用感を聞いてみた。

目次

売り物はドラッグマシン、ではない

直線をいかに短いタイムで駆け抜けるかを競うドラッグレース。そんなレースが日本でも行われていることを知っているだろうか。

「JD STER」(ジェイディー・スター)という国内で唯一のドラッグレースのシリーズ戦を運営し、さらにMFJ全日本選手権では8度ものシリーズチャンピオンに輝き、加えてアメリカへの遠征経験も持っている──。そんな、いかにも“体育会系”な店主が営むショップが東京は北区の路地裏にある。お店の名前は「レッドモーター」、代表は中村圭志さんだ。

そんなプロフィールだけを聞くと、大半のライダーは「ちょっと近寄りにくいな」と感じてしまうだろう。でも実際のショップを見て受ける印象はまるで違う。表向きはどこにでもある町のバイク屋さん、中古車がメインのごくごくフツーのバイクショップだ。

柔和な話し方で接してくれる中村さん。聞けば、生まれも育ちもここ北区西ヶ原だという。今は亡き先代の父はバイクもクルマも大好きだった。

ずっと2ストローク車が好きだった

「エンジン付きの乗り物が、いつも僕らの近くにありましたね。好きが高じてレンタルバイクの事業を行っていたこともあったくらいです。

僕自身、高校生のときは典型的な走り屋でした。最初に買ったバイクは紅白のホンダMBX50で、すぐにリミッターを外して夜ごと某所に通っては熱心に走り込んでいました。当時は、どこにでもあった青春のいち風景ですね」

その後すぐに中型免許を取得。こんどはホンダMVX250Fを手に入れる。

「新車なのに17万円という、尋常じゃない破格プライスでした。続いてヤマハのRZ250Rを購入し、その後ずっと2ストローク車が続きます。メッカだった大垂水には幾度となく馳せ参じました。たしか……学ランにガムテープで空き缶貼って、なんてこともしていたな(笑)」

そして父から「レッドモーター」を受け継ぐ

そんな楽しい日々を送っていたあるとき、走り屋仲間がゼロヨンを始めたという。直線バトルならそこそこの長さのストレートがあれば十分だ。そしてそのレースに、中村さんはどハマりした。あのときの“競争”が、自分がドラッグレースへの傾倒していったキッカケだったのかもしれないと振り返る。

「高校を卒業してすぐに、ホンダのウイング店に就職しました。洗車の仕方をはじめ、そこでバイクに関する基本的な技術と知識を学ぶことができた。このときの整備や販売の経験は、自分にとって宝となっています。その後、父がオープンしたショップである『レッドモーター』を引き継ぎ、私が切り盛りするようになりました。

自分は走り屋だったにもかかわらず、なぜかバイクはネイキッドタイプが好み。はじめて手に入れた念願の大型バイクも、当時でさえすっかり旧車だったカワサキZ1000MkⅡでしたね。古いバイクが好きなのは今も変わりません」

オリジナルパーツの製作をスタート

「バイクブームとともに、当時はカスタムパーツも大量に売れました。みんな自分の愛車をカッコよくしようとイメージをパンパンに膨らましていましたね。

そうなると自然に、『この部品、着けたいんだけど……』みたいなお客さんが現れる。実際問題、ハードなカスタムやチューニングをメーカー系のショップに頼むのはむずかしい。それは今も昔も変わりません。そういったSOSがライダーたちから発せられたときに、ウチみたいな街のショップが頼られる、というわけです」

そんな雑多なニーズに背中を押されるように、“使える”バイクショップというキャラクターをレッドモーターは確立していく。とくに純正パーツの流用を器用にこなすという噂がライダーたちの間に広まり、たくさんのお客さんがついた。

「そうなると今度はパーツを自分で作りたくなる。そのために、扱う技術がまったくないフライス盤やアルゴン溶接機などを『いずれ必ず使いこなす!』という気合いで大枚はたいて購入しました。

だから加工技術はすべて独学です。人間、必要に迫られると自力でなんとかするものですね(笑)。その甲斐あって“自分でできること”の範囲がぐっと広がりました」

かなり欲張りなゼロフィニッシュ

そのころすでに始めていたドラッグレースと、ショップの加工技術がいいタイミングでシンクロし、ドラッグレースへの情熱はどんどん増していった。1998年にはついにMFJ全日本シリーズでチャンピオンを獲得。日本で唯一のシリーズ戦であるJD-STERドラッグ走行会の運営には、現在も多くの時間と手間を費やしている。

ドラッグレースと中村さん。こちらを非日常とすれば、バイクショップと中村さんが日常だ。下町でバイクショップを営む腕のいいメカニックとしての中村さんは、自身のHPでも「当店はごく一般的なバイクショップです」と謳っており、取り扱うユーズドバイクもレースとはほぼ無関係の“ちょい古”旧車がメインとなっている。

「ショップの日常にケミカル用品は絶対に欠かせません。用品のチョイスがそのまま作業効率に直結するので、いいものは常に手もとに置いておきたい。

ゼロフィニッシュはとてもバランスがいい……いや、欲張りな艶出し剤だと思います(笑)。まず汚れ落としがスピーディで、伸びがとてもいいから使いやすい。ガラスコーティングによって得られる効果は明快だし、結果得られるフィニッシュも美しいんです。これならお客さんにも薦められますね」

プロが使うならゼロフィニッシュ

レッドモーターのスタッフのひとり、吉田朋弘さん(写真左)に聞いてみた。

「艶出し剤は、納車前のタイミングでいちばん使います。エンジン、フレーム、足回りをキレイにして、最後は外装を磨いてフィニッシュします。やっぱり外装が美しくないとオーナーさんの印象は引き締まりませんから。

最近のスプレータイプの艶出し剤は、レベルがかなり上がってきていると思います。過去の固形や液体タイプのものと比べても遜色ないレベルです。ただし安物がダメなのは、どこの製品でも同じ。しっかりとコストをかけて作られたものは高価ですが、その対価以上のパフォーマンスを発揮してくれますね。プロが使うなら断然こちらのケミカル剤です」

具体的にはどのあたりが違うのだろうか。

「艶が出づらかったり、持ちが良くなかったりするのが安物です。なるべく手間をかけずに効果だけはマキシマムに感じたい……ハイグレードのケミカル剤じゃないと、そんなわがままは聞いてくれないと思います。

ゼロフィニッシュのような高品質なケミカル剤はコーティング力が強いので、ブレーキのローターには吹きつけないように気を付けてください。その他、ガラス以外のほとんどの部分はイケます。そこだけ注意すれば、これほど頼もしいケミカル剤はありません。拭きムラを残さないためにも、マイクロファイバーのクロスは必須でしょう」

ゼロフィニッシュは高くない

若手スタッフの鹿島崇広さん(写真右)はこう話してくれる。

「じつは僕、個人的にもゼロフィニッシュを愛用しているんです。量販店に勤めていた経験があるので商品知識にはそれなりに自信がありますし、あまたあるケミカル剤の中でも名前が通ったものはだいたい使ったことがあります。その中でもけっして安くないゼロフィニッシュを自費で購入するのには、それなりの理由があるんです。

まず車体の汚れが落としやすい。初期の水アカくらいなら簡単に落とせます。ヘルメットも艶ありであっても艶消しであっても、どちらの塗装でも問題ありません。シールドにも使えるので汎用性は素晴らしく高いですね。効果の“持ち”もいいので僕の場合、ボトル1本で半年くらいは深い艶を維持できています。

汚れが落としやすい一方で、汚れそのものが付きにくいってことが大事なんです。このことがライダーの両輪となって、快適なバイクライフを静かに支えてくれます」

店主の中村さんをはじめスタッフの吉田さん、鹿島さんは、今日も原付スクーターのパンク修理から中型〜大型バイクのメンテナンス、修理、果てはドラッグレースの普及にまですべて手を抜くことなく全力を傾けている。職人としてのパフォーマンスゾーンは、言いようもなく広くて深い。

photo:高柳健 text:宮崎正行

記事で紹介されたアイテム

取材協力:レッドモーター

中古車の展示スペースには当時を知るライダーのココロを掴む80〜90年代車がずらりと居並ぶ、見た目はどこにでもある路地裏のバイク屋さん。しかしドラッグレースの世界では知らぬ人がいないほど有名なスペシャリティショップで、店長の中村圭志さん自身もレースをオーガナイズし、参戦するという裏の顔をもつ。

東京都北区西ヶ原4-6-2

TEL: 03-3915-0953

http://redmotor.com

関連記事

MASAYUKI MIYAZAKI

宮崎正行

人文系出版社・夏目書房、自動車系出版社・二玄社/ボイスパブリケーション(『MOTO NAVI』、『NAVI CARS』、『BICYCLE NAVI』編集部)勤務を経て、編集フリーランスとして独立。オートバイ、クルマの専門誌から一般誌、WEB、広告媒体において幅広くコンテンツを制作する。1971年生まれ。自分のアイデンティティは小中高時代を過ごした中野区にあるとひけらかしつつ、大半の時間を埼玉県で費やす。中途半端に旧いモノが大好き。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。